朝鮮の役にみる倭城と福岡城

今回は、福岡築城にあたり縄張り面から天守の存在に多大な影響があったと思われる、朝鮮の役の影響を考えてみます。

黒田長政の戦歴

黒田長政は、黒田孝高(官兵衛・如水)の嫡男として、初陣以来、羽柴秀吉の国内統一戦に従事、黒田父子で豊前国を与えられると1589年(天正17年)、父の隠居により家督を継いで黒田家当主となりました。豊前国時代の戦績で有名なのは、豊前宇都宮氏といわれた戦国武将城井鎮房との抗争で、岩丸山の戦いの敗戦(1587年)とその後に続く鎮房の謀殺事件です。築城面では、豊前馬ケ岳城、中津城と居城を変遷していますが、父の代であり本格的に築城の才を発揮したのは朝鮮の役からではないかと考えています。

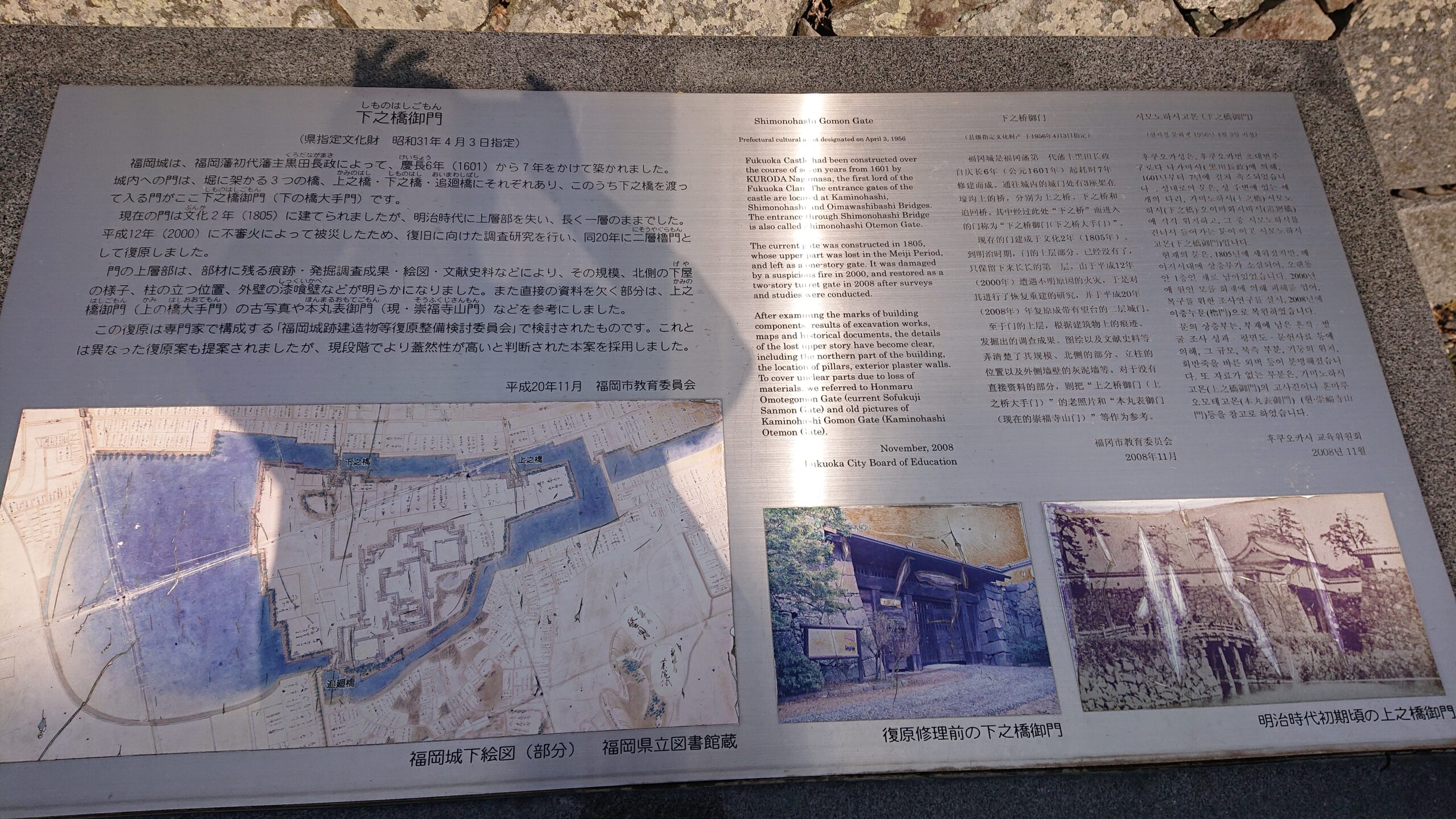

機張倭城(キジャン倭城)は、朝鮮の役の際に黒田長政父子によって築かれたものです。本丸周辺の縄張り図を見ると、南西隅の防御は複合式の天守台に依存しており、天守が単なるシンボルタワーでなく実戦に不可欠な存在であったことが分かります。倭城については多くの城に天守台が設けられ、天守も建造されていたことが、国内、朝鮮・明の絵図や記録、出土物で示されています。守城戦で死線を潜る体験をしており、福岡築城では、この体験が生かされているのは間違いないと思います。

福岡城の天守周辺での縄張りは、非常に堅固なものです。本丸は大中小の天守台を境にして南北に分断されており、天守台南側は武具櫓を挟んで詰丸的な空間を持っています。不完全ですが姫路や伊予松山城の連立天守を彷彿させるものです。この実戦的な縄張りにおいて上から銃火を撃ち落とせる天守があるのとないのでは、戦略的に大きな差があるように感じます。

このため、福岡城が縄張り的に天守を本丸防戦の要としているのなら、天守を築造するのは最優先になりそうな気がします。