訪問日 2024年12月

今回紹介したいのは山口県岩国市の岩国城です。周防の国(山口県東部)にあった山城ですが実際訪問してみて、こんな険しい山中に四重六階建ての高層天守を建てていたというのは何故だったのか思ってしまいます。

岩国城について

1600年(慶長五年)、乱世の総決算であり国中の戦国大名が東西に分かれて争った関ケ原合戦は、大名家のその後の運命を一変させました。中国地方の雄で豊臣政権の大老の一人であった毛利輝元は西軍の総大将に担がれていたため、責を問われて領地を大幅に削減され、安芸国広島城から長門国の萩城へ移封となりました。これに伴って、毛利一族であって西軍にありながら、徳川方の東軍に内応した吉川広家は伯耆国米子城(12万石)から周防国岩国へ3万石で移ってきました。

岩国城が築城されたのは、1601年(慶長6年)吉川広家がこの地の領主になってからで、横山という山に戦時の城を築き、麓には平時の居館となる「土居」を築きました。築城には8年の歳月が費やされ、麓の土居が先に完成したようです。その後、背後の横山の築城が開始され、1608年(慶長13年)に竣工しました。本丸には4重6階の望楼型の天守が建造されています。この天守は四階と六階がそれぞれ下の階より張り出している特異なものでした。このような造りの天守は現代では唐造り(南蛮造りとも)と呼んでいます。しかし、完成からわずか7年後の1615年(元和元年)に幕府の一国一城令によって横山の城が破却されることになり、全国でも数例しかない最古の唐造天守も姿を消したのです。

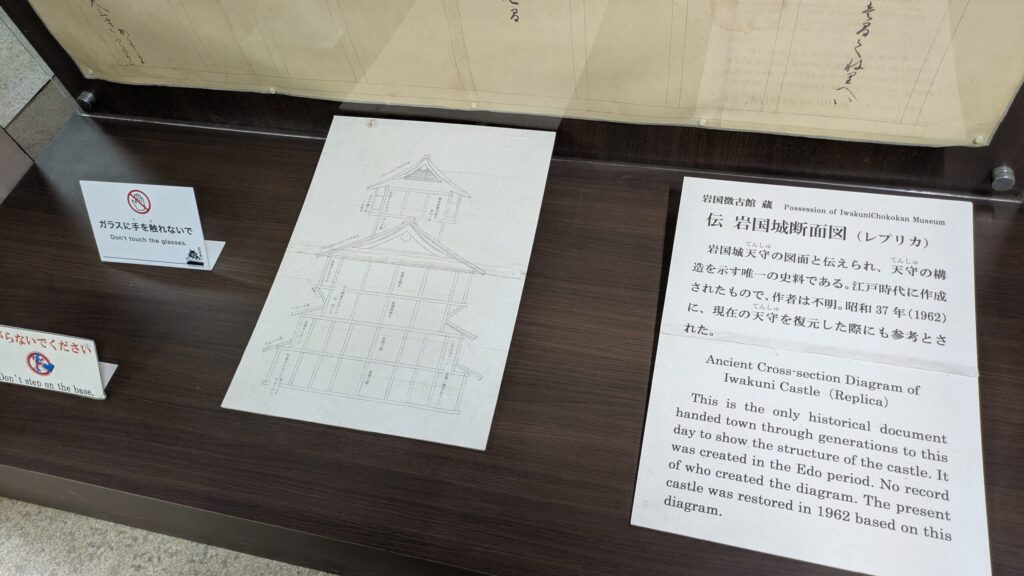

近代になって、昭和各地のお城再建ブームの流れで昭和32年鉄筋コンクリートで「天守構造図(断面図)」をもとに復興天守が麓から良く見える位置に復興されています。本来の天守台の位置には平成に発掘された天守台が復元され、天守台と天守を別々に見ることができる城となっています。

アクセス

岩国城に行くには、JR岩国駅から錦帯橋方面行きのバスへ乗って「錦帯橋」のバス停へ下車後、徒歩約15分(バスの乗車時間は約20分)で岩国城行のロープウェイ駅に着きます。自家用車の場合は山陽自動車道「岩国IC」から約10分で駐車場へ到着します。錦帯橋下河原駐車場が広くて、一目で城と橋の景観を楽しめますので、ご利用をお勧めします。そこから徒歩で13分くらいでロープウェイ駅に着きます。岩国城へ向かうには、錦帯橋を渡り、吉香公園内にあるロープウェイにのって城山山頂へ移動後に登山するのが一般的なコースになっています。錦帯橋+ロープウェイ(往復)+岩国城で別々に料金を取られますので、セット料金がお得となっています。(2025年11月現在 大人 セット割引券 970円 子供460円 錦帯橋入口券売所)

広告

岩国城の築城経緯

岩国城について語るにあたり知っておきたいのは、関ケ原の合戦前後の毛利家の複雑な事情です。毛利家といえば有名な逸話『三本の矢』の話があります。これは三子教訓状(さんしきょうくんじょう)に由来するもので、中国地方を一手に納めた毛利元就が1557年(弘治三年)に3人の子(毛利隆元、吉川元春、小早川隆景)に示した書状です。この教訓も、吉川元春・小早川隆景の死後、子らの時代になって関ケ原合戦が起こると綻びが生じます。西軍総大将になった毛利家総帥の輝元、戦場で東軍に寝返り西軍敗退の原因を作った小早川秀秋、西軍として南宮山に陣取りしたものの、東軍に内応し毛利本軍の戦闘参加を妨害した吉川広家と各々が全く違う方向性で対応したことで、勝者の徳川家康の戦後処理は毛利家大減棒の結果となりました。

関ケ原へは毛利本軍は毛利輝元は大阪城を動かず、代わりに秀元を総大将にして、吉川広家、安国寺恵瓊らとともに出陣、関ケ原合戦では南宮山に着陣しました。しかし、吉川広家は西軍の勝利を危ぶんで東軍と内通し、「毛利は表向きは西軍であるが、戦場では戦わずにそちらに協力するので、東軍が勝利した暁には所領を安堵してほしい」と密約を結んでしまいました。これは、毛利家の総意ではなく広家の独断であったため、戦意のあった毛利本軍は、広家が動かないために戦いに参戦できず、他の南宮山の西軍勢(安国寺、長曾我部軍等)も傍観してしまい勝機が去っていったとされています。

戦後の処分は、毛利家当主の輝元は所領安堵どころか領国を山陽・山陰8か国(120万石)から防長2か国(36万9千石)まで一気に減らされました。毛利家は吉川氏に対して、与えられた毛利領より岩国領3万石を割き与えています。毛利家の防長2か国は最初は徳川家康によって、吉川広家に与えられる予定でしたが、広家が懇願して毛利本家の所領にしてもらった経緯があるため、両者互いにしこりが残ります。毛利本家から見れば毛利軍が本戦で当たり前に戦っていれば勝利は見えていたが、吉川の内通で所領が四分の一になった。勝者の徳川家康への手前、今さら罰することもできないという思いでしょう。吉川広家は自らの働きにより、毛利家は本来は改易されるところを自らの恩賞分二か国を毛利本家に拠出することで、大名として存続することができたのだという思いでしょう。

新しい領国では、毛利本家は萩に居城を構え、毛利秀元は西の守りで長府(山口県下関市)に櫛崎(くしざき)城を、吉川広家は東の守りで岩国に横山城(岩国城)を築くことになりました。そして、岩国城は完成からわずか7年後の1615年(元和元年)に幕府の一国一城令で、櫛崎城とともに廃城になってしまうのです。

岩国城天守について

岩国城天守は四重六階。4階と6階(最上階)が直下の階より張り出しています。張り出した部分は「ありこし」という方杖で構造的に支えていました。この上階が張り出した建て方は唐造り(又は南蛮造り)と現在では呼ばれていますが、岩国城は張出階が2か所あるのが特徴です。最上階の張り出しは、小倉城と同じで望楼部の廻り縁と高欄を雨戸で取り込んだものだと理解できます。しかし、三重目の張り出しの意味は何なのでしょう。理解に苦しみますが考察してみます。

岩国城天守の残された断面図(柱割図)を見ると初層から三重目まで逓減しているので、ここまでは新式の層塔型の天守です。通常の山城の天守なら眺望的には二重か三重で十分です。しかし、岩国城は四重六階の高楼になっています。そこで、天守の位置が本丸の北奥に建てたため、眺望が悪くなり、城下が見えるように天守の高さを上げて四層六階の望楼部を必要としたと解釈してみます。岩国城の外観や構造を伝えるのはこの一枚の断面図のみのようです。この図面は、妻側(短辺側)のみが判明しており、平側(長辺側)の図面はありません。細部の外観仕様は不明ということになるので、平側三重目屋根上の千鳥破風も破風なし又は向唐破風だった可能性もあると思います。問題の三重目の上階(四階部分)の張り出しについては、私は建物の中途階に設けられた望楼用の廻り縁を壁で囲ったものと考えてみたいと思います。建物の中階に廻縁・高欄があった例として、安土城(信長公記)や小田原城(正保城絵図描写より)の実例があり、岩国城も当初のプランがそうであったものの、不要になり建築中に壁で囲うことになったと考えています。理由は、構想に反して期待したほどの眺望が得られなかったので管理しやすいよう外壁を設けたのだと想像してみました。

岩国城の山上部(横山城部分)の縄張り

山上の縄張りは本丸を中心に南西に二ノ丸、北東に北ノ丸の3つの曲輪を配置し周りに水の手や帯曲輪を設けています。また、櫓や石垣など3万石の石高では過重なほどの規模を備えています。北の丸から本丸へ敵が侵入するためには、虎口に3階櫓と隅櫓が配され守りを厳重にしています。また、大手口から二の丸に入り山道側から回り込んで本丸へ進入する通路には天守台が配されています。つまり、この城の天守は、縄張りでは本丸防衛の重要拠点として想定されており、本丸入口を抑える役割を持っているようです。景観を犠牲にしても、軍事が優先的に期待されていたのだと思われます。

ところで、築城者の吉川広家が前の居城として築城した米子城は、米子城副天守(小天守)とされる四重櫓が大天守とは別に本丸に存在しており、江戸期は二つの天守が並立していました。米子城大天守は後の領主中村一忠が建造し、本丸の最高所で北東隅の城内・城外から最も視覚的に優れたところにあります。一方で四重櫓は、吉川広家の築いた際の米子城天守と云われており、本丸南側の虎口横に築かれていました。この四重櫓が吉川氏時代の位置で間違いないなら、後から城主となった中村一忠が、古い天守はそのままに、視認性を重視した大天守を最適地で新築したことになると思われます。

昭和の復興された鉄筋コンクリートの岩国城天守は視認性を重視して、旧天守台から離れた位置に新築されています。何か共通するところがあるように感じるのです。