わが国に現在残され、見ることのできる天守は12棟。このうち今回は福井県(越前国)の丸岡城を紹介します。丸岡城天守は犬山城とともに現存する望楼式天守の代表例です。

アクセスや見どころを体験ガイド

2024年6月下旬、丸岡城(福井県坂井市)を訪問しました。学生時代の卒業旅行以来約40年ぶりの訪問ですが、当時より訪問客も増えたのか、周辺に観光施設も増えて賑やかになった印象がしました。この記事では、これから初めて訪問するお城巡り初心者の方のために、アクセス方法・道順・天守や城内の見どころ、現地の印象などを写真付きで分かりやすく解説します。

丸岡城天守の基本情報

所在地:福井県坂井市丸岡町霞町1-59

アクセス:JR福井駅からバス「丸岡城」下車。約1時間。

自家用車 丸岡IC出口から約2キロ 約10分程度 無料駐車場有

営業時間: 8:30〜17:00(最終入場は16:30)年中無休 丸岡城券売所にコインロッカー有

料 金: 大人450円 小中学生150円 (2025年12月現在)

文化財指定: 昭和25年重要文化財に指定

公共交通機関を利用されるときは、北陸新幹線JR福井駅から京福バスが出ており「丸岡城」で下車します。北陸新幹線JR芦原温泉駅からも京福バスが出ており「丸岡城」下車です。ハピラインふくい線丸岡駅からもバスがあるようです。この場合は丸岡駅から城まで約4キロあるのでバスの乗り換えは必須です。丸岡城券売所にコインロッカーがあるようです(公式サイトより)。近くに芦原温泉、永平寺、東尋坊などの観光地があるので、これらを周るなら自家用車又はレンタカーの旅が一番利便性が高くお薦めだと思います。北陸自動車道丸岡インター出口からは約2キロです。

丸岡城の入場案内

丸岡の名前通り、福井平野の北東部に位置する丘に築かれた典型的な平山城です。丘廻りの城域は拡大されていき、周囲に五角形の内堀が廻らされていました。現在は、内堀は埋め立てられており、天守のある丘の真下に駐車場があります。天守は現存で重要文化財に指定されており、本丸周辺に石垣を見ることができます。

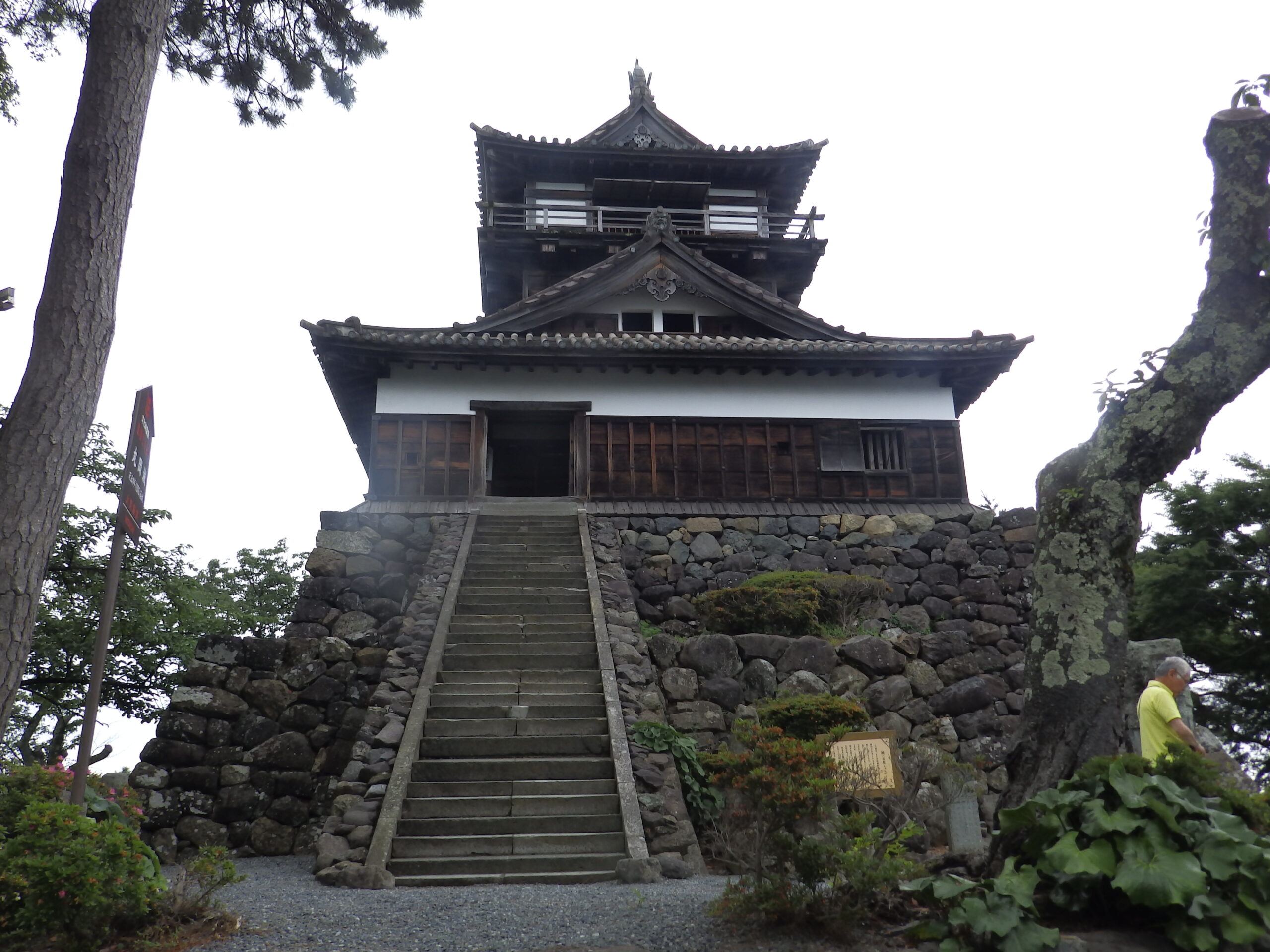

駐車場は広めで入れやすく、そこから天守へ向かう通路の入口横に券売機がありますのでチケットを購入します。坂道になった丘を少し歩くと次第に天守が見えてきます。駐車場から他の曲輪や城門をくぐるような順路でなく、いきなり本丸の天守に向かう感じになるので、広いエリアの他城と比べ、若干コンパクトな印象を受けるかもしれません。

丸岡城の歴史

1575年(天正3年)に織田信長が、重臣の柴田勝家の甥である柴田勝豊に丸岡の所領を与え、1576年から独立丘陵の現、丸岡城を築いて居城としたといわれています。現存する天守は見た目の古さから、この時に建てられたものではないかと長らく云われていました。(現在では、学術的な調査研究が進み、否定されています。)その後、織田・豊臣・徳川と天下の主が変わるなかで、城主や城主の石高も度々変遷し、江戸時代になると1612年(慶長17年)に福井藩に幕府から付家老として付せられた本田成重がが4万3千石で新たな城主となりました。

1624年(寛永元年)本多成重は福井藩から独立した大名となり丸岡藩が成立しています。現在の天守が建造されたのは、恐らくこの頃ではないでしょうか。

その後は、正保年間に、現在の城郭が整備され1695年(元禄8年)本多家の丸岡藩はお家騒動で取り潰しとなり、代わりに有馬氏が5万石で藩主となり代々丸岡城を居城として明治時代を迎えています。

丸岡城のおすすめポイント

丸岡城の見どころといえば、天守と天守台石垣が中心になります。天守内に入ると古い木造の城郭建築を堪能できるので、戦国時代にタイムスリップしたような雰囲気を味わえます。天守内にある模型も出来が良く、往時の姿を知ることができます。

女性及びご高齢の方は上の階に登る天守の階段(写真参照)に注意が必要です。天守台から天守の入り口に上がるところも長い石段があります。急な階段は、登るときは体力がキツイだけですが、降りるときは転落して怪我をしやすいので絶対焦らず気を付けましょう。

まとめ

3階建ての小さな天守ですが、他の現存天守と比較すると素朴な造りが印象付けられ、木造古建築の技術を間近に見ることができます。

また、駐車場から天守が近いので歩きの移動時間が短く、滞在時間も1時間程度と計算できます。特に車で訪問の方は、永平寺や東尋坊などの観光ルートの行程を上手に組み入れるとさらに充実した旅になると思います。