小倉城のある北九州市を歴史観光すると、たびたび目にするのが巌流島の決闘にかかる武蔵と小次郎のモニュメントです。今回は城郭を少し離れてこの関門海峡にある小倉領内の小島で起こった決闘について触れてみたいと思います。

アクセス(巌流島)

巌流島に上陸するには、観光船を利用します。観光船は、「唐戸桟橋」と「門司港」からそれぞれ「巌流島行」が運航されています。観光船のHPを見ると(2025年10月末現在)片道10分程度、往復で900円、下関唐戸市場と門司港の往復発着便があり、巌流島経由で下関(本州)と門司港(九州)を渡航することも可能になっています。島は海浜公園となり、関門海峡の景観と決闘のモニュメントを見て、二人の剣豪の闘いに思いを馳せることができます。

広告

巌流島のリアルな現実

剣豪宮本武蔵。強さを求めるものなら誰しも憧れる最強の侍。現代の我々が武蔵のイメージとして抱くのは漫画「バガボンド」と、その原作になった吉川英治の大衆小説「宮本武蔵」での姿です。物語では、武蔵は村社会で孤立した暴れ者から剣の道を志し、人間的な成長を遂げながら幾多の闘いを経て、天下無双の剣士に上り詰めていきます。そのクライマックスが、長剣「物干し竿」から繰り出す必殺「燕返し」を繰り出す若き天才剣士「佐々木小次郎」との決闘・・・「巌流島の決闘」です。

大人の方なら誰でも聞いたことのある、この決闘ですが、その真実はあまり詳細には記録されていません。明白なのは小倉城下で

① 宮本武蔵が巌流(岩流)を名乗る者とどちらが強いか雌雄を決するため闘い、武蔵が勝った。 ② 決闘の場は関門海峡の彦島近くにある当時「船島」と呼ばれた細川藩領の小さな無人島

ということです。後にこの闘いは伝説になり、慶長年間(一説に慶長17年1612年)の試合から100年以上たってから「二天記」などの書物が生まれ、その過程で様々な逸話が創作・付加されて芝居や小説・映画のストーリーとして成立したようです。実際の巌流島の闘いについての資料は信用できる決闘時のものがあまりありません。しかし、その少ない資料を検討すると闘いの実相つまりリアルな現実も垣間見えてきます。

決闘のあった時代の資料で、最も年代が近いものが小倉碑文(こくらひぶん)といわれるものです。これは、武蔵の養子である宮本伊織が武蔵の菩提を弔うために、1654年(承応3年)に建立した、自然石に刻まれた顕彰の碑文です。武蔵の親族が彼の業績を讃えるため、造られたものですから身内びいきに記載されていますが、本人の略歴としては、ある程度までは信用がおけるものです。巌流島の件では吉岡一門の件の後で「爰に兵術の達人、岩流と名のる有り。彼と雌雄を決せんことを求む。岩流云く、真剣を以て雌雄を決せんことを請ふ。武蔵対へて云く、汝は白刃を揮ひて其の妙を尽くせ。吾は木戟を提げて此の秘を顕はさんと。堅く漆約を結ぶ。長門と豊前との際、海中に嶋有り。舟嶋と謂ふ。両雄、同時に相会す。岩流、三尺の白刃を手にして来たり、命を顧みずして術を尽くす。武蔵、木刃の一撃を以て之を殺す。電光も猶遅し。故に俗、舟嶋を改めて岩流嶋と謂ふ。」と書かれています。

これに加えて近年注目されているのが、門司城の城代であった細川藩家老、沼田延元の事績を主に子孫がまとめた『沼田家記』(1672年) です。それによると武蔵が戦った相手は「小次郎」という名の豊前の兵法師範で、当時の事件を沼田氏が役人として処理した事績として事実関係を記録しているように読めます。

原文は次の通りです。

「一 延元様門司に御座成され候時或年宮本武蔵玄信豊前へ罷越二刀兵法之師を仕候 其比小次郎と申者岩流の兵法を仕是も師を仕候 双方の弟子ども兵法の勝劣を申立 武蔵小次郎兵法之仕相仕候に相究 豊前と長門之間ひく島後に巌流島と云ふに出合 双方共に弟子一人も不参筈に相定 試合を仕候処 小次郎被打殺候

小次郎は如兼弟子一人も不参候 武蔵弟子共参り隠れ居申候

其後に小次郎蘇生致候得共 彼弟子共参合 後にて打殺申候

此段小倉へ相聞へ 小次郎弟子ども致一味 是非とも武蔵を打果と大勢彼島へ参申候 依之武蔵難遁門司に遁来 延元様を偏に奉願候に付御請合被成 則城中へ被召置候に付 武蔵無恙運を開申候 其後武蔵を豊後へ被送遣候 石井三之丞と申馬乗に 鉄砲之共ども御附被成 道を致警護無別条豊後へ送届武蔵無二斎と申者に相渡申候由に御座候」

現代文で私なりに訳を入れてみました。

「延元様が門司城にお勤めの時代に、ある年宮本武蔵が豊前へやってきて、二刀流の指南をおこなった。 一方で、小次郎という者がいて岩流という流派の使い手で剣術を指南していた。 双方の弟子たちが、どちらが強いのかを言い争い 武蔵と小次郎で試合をおこない決着することになった。 豊前国と長門国の間にある彦島、後に巌流島というところで出会って闘うが、 双方共に弟子を一人も参加させないことの約束を交わした。 試合を行ったところ、 小次郎は打ち殺されてしまった。

小次郎は兼ねてよりの約束を守り弟子を一人も連れてなかった。 武蔵は弟子と共に島に来て弟子を島に隠していた。

試合後に小次郎は蘇生して命を戻したが、武蔵の弟子たちが後から共同で打殺してしまった。この話が、小倉の小次郎の弟子たちに伝わり是非とも皆で武蔵を討ち果たそうと大勢で彦島へ渡った。これで武蔵は門司へ逃げ去り、延元様にひたすら身の安全をお願いするので、延元様は武蔵を門司城中にかくまうことで、武蔵は無事に運を開くことができた。その後、武蔵は豊後に送られていった。石井という馬乗りに鉄砲の兵たちを警護につけ、道中を警護して無事に武蔵を豊後に送り届け無二斎と申す者に引き渡したということである。

私がこの記録に真実味を感じるのは

① 武蔵は後ろめたいのか、後年この決闘を語っていない。(吉岡一門との闘いは後年、度々語る) ② 後の時代に残された地元の伝承に、武蔵は仲間を引き連れ渡海したが小次郎は一人で行ったという話が残されている。 ③ このような同情すべき経緯があるなら、敗者である小次郎の名で船島が「巌流島」と呼ばれるようになった理由も納得できる。

『沼田家記』が巌流島から半世紀が過ぎた記録であっても、当時の関係者の存命中に聞き取った話を残していたものと思われ、真実味が感じられます。

それでは、ここにでてくる小次郎という岩流の使い手とは、実際どういう人物だったのでしょうか。

謎の多い佐々木小次郎の出自

宮本武蔵については、諸説あるものの本人の著作や絵画、養子や弟子など流派も残り、おぼろげながらもその人物像と歩んだ足跡が残されています。一方の佐々木小次郎については、年齢や出身地など正体不明の剣豪です。小次郎のエピソード(長剣を肩に担ぐ青年剣士・岩国の燕返しの逸話・聾啞者であった等々)は、根拠になるものがないため巌流島の決闘をドラマチックにするための、後に付加された創作と思われています。小次郎は死後およそ150年くらいたってからの『二天記』では越前国出身の者とされています。私は、『二天記』では天下無双の者同士が頂上決戦を行った「巌流島の決闘」にするため、小次郎をローカルな地侍とするのではなく、名の知れた流派の達人である必要性から中上流富田勢源、あるいは富田勢源門下の鐘巻自斎の弟子としたのではないかと思っています。あるいは小次郎の死後1世紀半も経ち、子孫もおらず、本当に出自が分からなくなっていたのかも知れません。

小次郎は豊前岩石城の佐々木氏ゆかりの者か

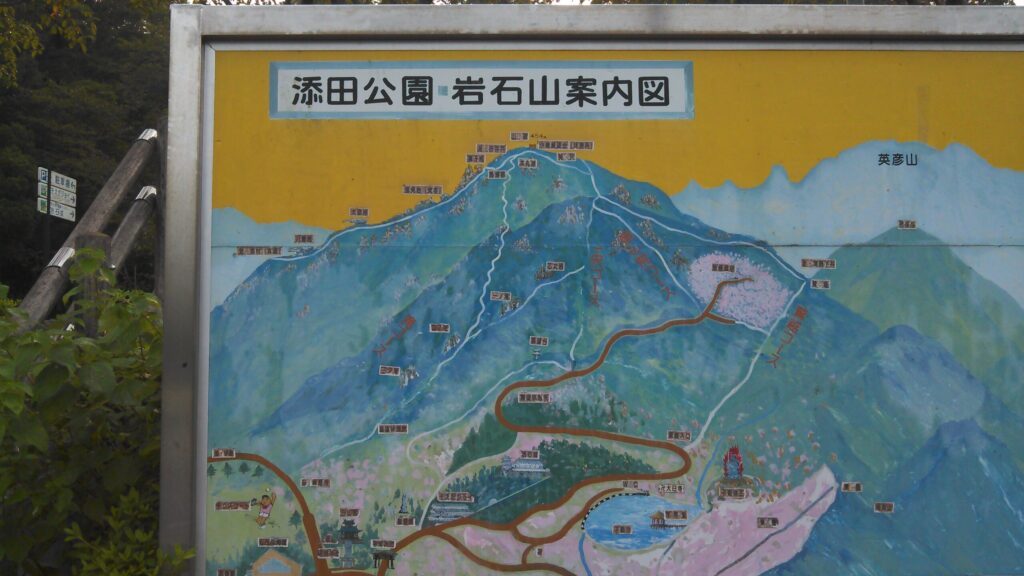

小次郎については、決闘から150年以上以上経ってから「二天記」という史料価値が低いとされる武蔵の伝記で具体的に越前の国が出生地として書かれています。小次郎が他国で他流試合をしたという伝承は聞いたことがありませんが、小倉城下で弟子達を持つ人物であったことや、岩(巌)流という流派を名乗っていたことは間違いなさそうです。巌流島までの小次郎の足跡で、確定できるものがない中で、最近有力な説とされているのは小倉藩領の豊前の国田川郡副田庄(現在の福岡県田川郡添田町)の有力豪族佐々木氏の者という説です。

佐々木巌流の名の起こりは「岩流」であり、佐々木が仕えた秋月氏の岩石城(福岡県添田町)に名を求めたといわれることが近年指摘されるようになってきました。

豊前岩石城について

岩石城は、福岡県添田町というところにある標高454mの岩石山の山頂に主郭がある山城です。

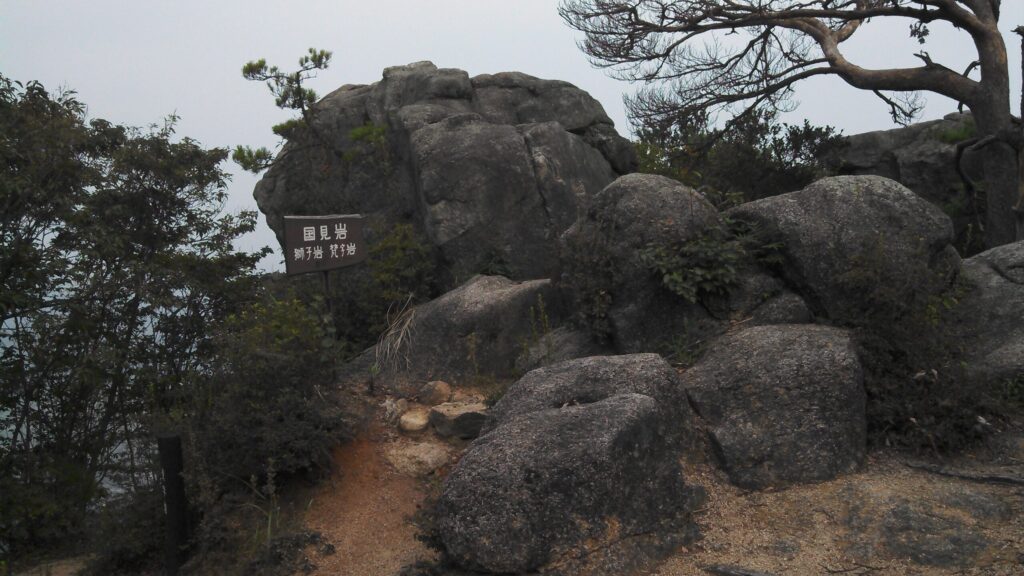

標高はさほどではないにせよ、山岳修験道の修業場であった山に築城されており、登ってみると山の各所でその痕跡を見ることができます。戦国時代は「豊前一の堅城」「難攻不落」という評判もあった城でした。ただし、豊前国は北九州地域に勢力を伸ばす諸大名の侵攻を受けやすく、岩石城主の帰属先は大友、大内、秋月氏と変遷し、豊臣秀吉の九州平定戦の際に秋月氏が島津方についたため攻め落とされています。「難攻不落」のはずの岩石城も、豊臣方の前田利長・蒲生氏郷らが攻め寄せ、わずか一日にして落城したそうです。 その後は小倉城の付城として存続し、毛利勝信、関ケ原以降は細川忠興の持ち城になりますが、1615年(元和元年)の元和一国一城令で廃城になっています。

現在、城のあった岩石山は、山頂部付近に城跡が残されており、梵字が刻まれた巨石群や、馬場や瓦の散乱する曲輪跡などを見学できる手軽なハイキングコースになっています。麓には天守風の建物がある添田公園があります。

アクセス

JR小倉駅から日田彦山線で約1時間30分で添田駅下車。添田公園が城山への登山口になります。登山のルートは幾つかあり道も良く整備されているので、山中の道迷いの心配はありませんが足元が滑りやすい所もあるので、登山靴などの登山用装備をお勧めします。車を利用の場合は、添田町登山口の反対側の赤村からも登れるルートがあり、これも良く整備されています。

この岩石山の背後には「日本三大修験山」の一つで英彦山という著名な山(標高1,199m)があります。英彦山は豊前・豊後の国境にある山で、山伏の修験道場として古くから武芸の鍛錬が行われたため、最盛期には数千名の僧兵を擁する武装兵力を保持していたとのことです。

豊前佐々木氏は、このあたりに勢力を張っていた有力な豪族で、天正年間の大友氏の英彦山焼き討ちや、秀吉の九州出兵での岩石城攻めで徐々に勢力を失っていったようです。また、秀吉によって豊前国を統治した黒田如水と長政親子が苦戦した宇都宮鎮房の「豊前国人一揆」では、宇都宮氏に呼応した国人衆のひとり、佐々木雅樂頭種次が一族七百余人とともに、岩石城に立て籠ったそうです。関が原の合戦の後は、丹後国宮津城主の細川忠興が12万石から、39万9千石へと大幅な加増で豊前国の領主になります。そのころの佐々木一族は、かつて鎮圧されたとは言え、副田庄(添田)の土豪として未だ命脈を保っており、細川藩も、簡単に支配できる状況ではなかったといわれています。そこで、武芸に秀でた佐々木一族の者(すなわち小次郎)を武芸師範に召し抱え懐柔していたということが小次郎豊前国出自説になっています。

小次郎豊前出身説のリアリティ

佐々木小次郎が豊前国添田出身であることには私なりに現実味があると思っています。その理由は次の通りです。

・天狗が住むという伝承もある英彦山「三千 八百坊」に存在した山伏武芸の流れをくんだ武に秀でる豊前領内の武芸者というのは、小次郎出自の背景として自然な感じがする。著名な宮本武蔵が小倉城下に現れ、二刀流を指南し始めた(新興大藩の剣術指南役への就職活動か?)ため、元々地元の城下で名を売り剣術指南をしていた岩流小次郎の立場が無くなって、決闘を申し込むか、あるいは申し込まれた決闘を断れない状況に迫られたのではないか。

・政治的な背景として、石高も急に増えた新任領主(細川氏 丹後国12万石→豊前国39万石)が、地元に根を張る旧勢力(佐々木氏)を一旦召し抱えて懐柔したが、その後、治世も落ち着いて目障りになってきた者を排除するために武蔵との公式試合を組んだとすれば、その後の武蔵への厚遇対応(試合後の沼田氏による匿い・警備付護送や、熊本で晩年武蔵の面倒を見た等)は納得できるものがある。

・また、試合後に蘇生した小次郎を撲殺したのは、武蔵の弟子でなく細川藩士の可能性もあるとみている。細川家は武蔵の晩年の面倒を見たが、武蔵は政治的背景を持った出来事を語れなかった。

城のある岩石山は、眺望が素晴らしく、南は英彦山、北は北九州を遠望できます。NHKドラマ「宮本武蔵」の巌流島シーンは、俳優の渡辺謙演じる小次郎が、試合後、武蔵が用いた木剣で細川藩士達によって撲殺される話になっていました。昭和29年に「昭和の巌流島」といわれたプロレス日本選手権試合では、相撲出身の力道山が事前の約定(台本のある引分決着)を試合中に突然反故にして手加減なしの打撃を加え、最強の柔道家木村政彦を戦闘不能にした試合でした。

晩年を武蔵が過ごした熊本出身の木村政彦が、巌流島の真相?を知っていたら、約定破りに対処をすることはできたのでしょうか。

江戸時代後期の旅行家、古川古松軒が下関で聞いたという巖流島決闘に関する民間伝承では、武蔵が弟子を引き連れて島に渡ったとの情報に、小次郎は「武士に二言はない、(一人で島に行くと)堅く約束した以上、今日渡らないのは武士の恥、もし多勢にて私を討つなら恥じるべきは武蔵。」と一人で島に渡ったと地元で伝承されていたそうです。

真相は、今となっては関門の波に洗われた巌流島の浜のみ知るところです。